Présentation de l'essence

Ecologie

Comportement général

Essence plastique, dont la limite de l'aire d'extension a parfois été considérée comme caractéristique de la région méditerranéenne.Etage de végétation

Méso-méditerranéen, mais aussi supraméditerranéen. Dans ce dernier cas, le Chêne vert occupe les stations les plus sèches (sommets, versants sud...).Climat

Très résistant à la sécheresse. Arrive à survivre sous une pluviosité annuelle de 400 mm. Optimum de croissance vers 1000 mm.Craint les grands froids.

Substrat

Présent sur tous les types de substrat, sauf les sols compacts, asphyxiants ou engorgés, où ses racines ne peuvent pénétrer. Sa croissance est en général meilleure sur roche mère non calcaire.Sensibilité

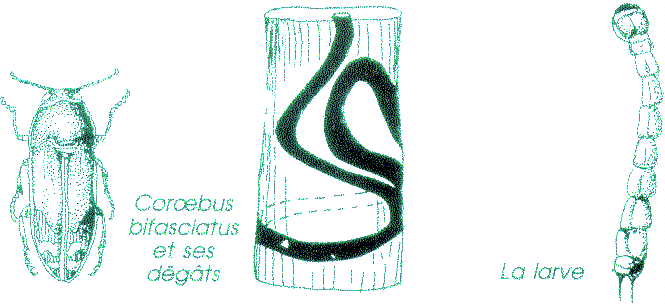

Outre les chenilles défoliatrices comme les autres espèces de chêne, le chêne vert est sensible à un Bupreste (Coroebus bifasciatus), dont les galeries creusées dans le bois des charpentières se terminent par une double boucle circulaire: Ies branches atteintes dépérissent, sèchent sur pied et se brisent sous l'action du vent.

Utilisations

Protection des sols

Permet de maintenir une couverture forestière dans les stations où les conditions écologiques sont très dures.Protection contre l'incendie

Feuillage très inflammable tout au long de l'année. Taillis bas très combustible, mais pouvant être transformé en pare-feu arboré lorsque le couvert est suffisamment continu pour limiter le développement des broussailles.Brûlage dirigé à employer avec prudence, compte tenu de la faible épaisseur de l'écorce au collet et de la facilité d'inflammation des feuilles situées sur les verticilles inférieurs.

Bois

- Production : 1 à 2 m3/ha/an en boisement dense et moins de 1 m3/ha/an en boisement clair (d'après l'Inventaire Forestier National).

- Qualité : dur, dense, fournissant un excellent charbon de bois, principalement utilisé aujourd'hui comme bois de chauffage.

Modèle de croissance

Croissance très lente. Hauteur maximale 20 à 25 m. Longévité plusieurs siècles.Traitement

régénération

Régénération naturelle

Glandée abondante et régulière, mais régénération naturelle rare, sauf sous futaie de Pin blanc d'Alep).Plantations

Choix du site

Se limiter aux sites où le Chêne pubescent ne peut être introduit.Choix du matériel végétal

Récolter les graines sur des peuplements les plus proches possibles du site à reboiser et possédant les mêmes caractéristiques écologiques.Semis direct

Possible, à condition de protéger les glands contre les rongeurs.Elevage en pépinière

Semer au printemps, comme pour les autres chênes; plants en conteneur 1-0. Attention aux déformations acinaires.Méthode d'introduction

Abri Iatéral souhaitable. L'introduction en plein découvert, seul ou en mélange donne des chênes rampants (cf exemple de Lambert en FD du Dom, dans les Maures)Plantation

Les plants au port rampant doivent parfois être recépés après la plantation. En plein découvert, cela ne suffit pas à leur assurer un port plus élevé.dépressages et dégagements, éclaircies, élagage

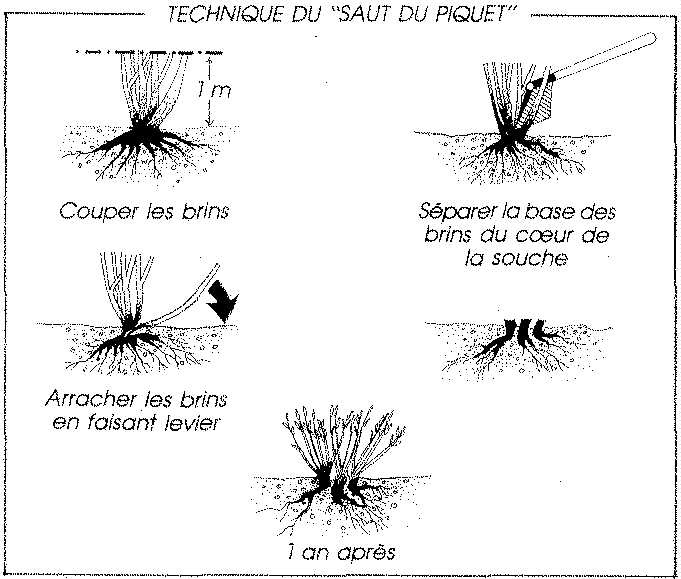

Nécessaires en futaie sur souche pour relever le couvert et limiter le risques d'incendie. A proscrire ailleurs, y compris le furetage (cf expérimentations de l'INRA): préférer un débroussaillement alvéolaire avec la coupe entière de certaines cepées et le maintien intégral des autres.Sources et bibliographie

'GUIDE TECHNIQUE DU FORESTIER MEDITERRANEEN FRANCAIS' édité par le CEMAGREF en 1987.BARBERO M., LOISEL R. (1980). Le Chêne vert en région méditerranéenne . R.F.F. vol. XXXII, n ° 6, pp. 531-543.

BICHARD D. (1983). Classes de croissance du Chêne vert dans le sud-est de la France. Leurs relations avec quelques caractéristiques de la station. CEMAGREF, ADER, 73 p.

BILGER M. (1984). Estimation des volumes et de la biomasse des taillis de Chêne vert du Gard. CNRSCEPE, Montpellier, 46 p.

CEMAGREF (1981). Premiers résultats des chantiers expérimentaux de reboisement en Chênes verts. Aix-en Provence, Division PFCI, 6 p.

HOUSSARD C. ESCARRE J. (1981). Etude sur le couvert de la végétation dans les taillis de Chêne vert. CTGREF-CNRS, 41 p.

RAPP M., LOSSAINT P. (1978). La forêt méditerranéenne de Chênes verts. Ecologie; structure et fonctionnement des écosystèmes terrestres. Paris, 345 p.